【全席特典付き】

白熱の試合をリアルで楽しもう

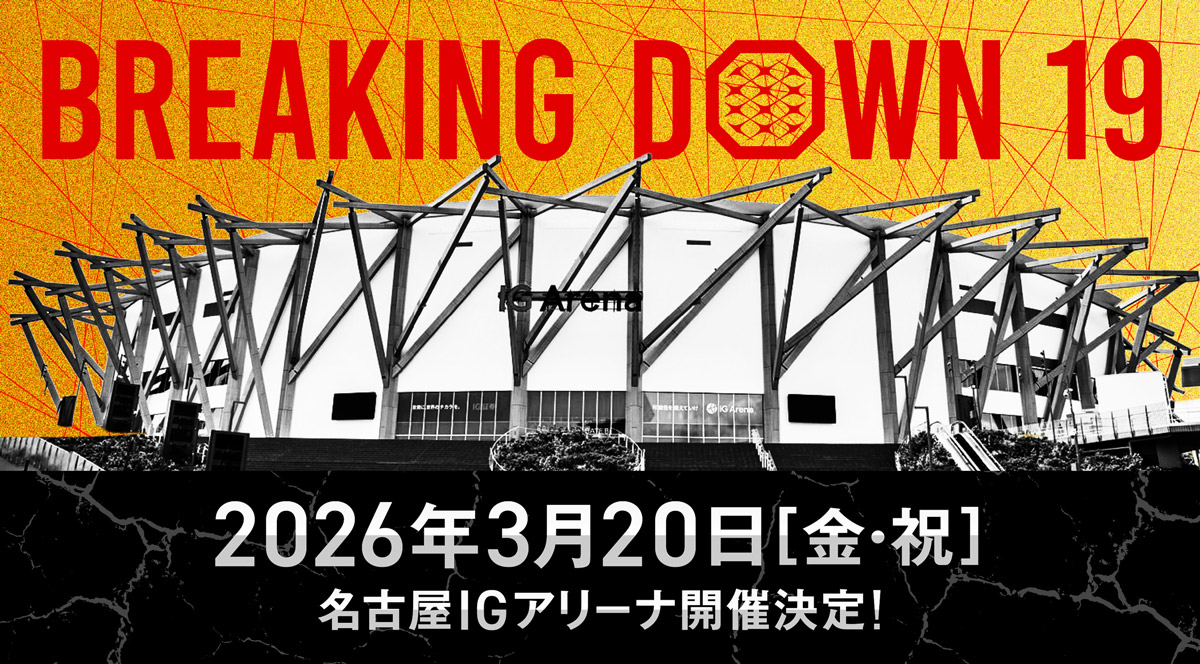

BreakingDown19は

IGアリーナ(名古屋)で開催!

画面越しでは伝わらない「音」「振動」「歓声」を

全身で味わえるのは会場だけ!

残りわずか

↓ 今すぐ一般販売で購入する ↓

会場チケットを購入する

残りわずか

↓ アプリ割の全席10%OFFで購入する ↓

アプリ限定でお得に購入する

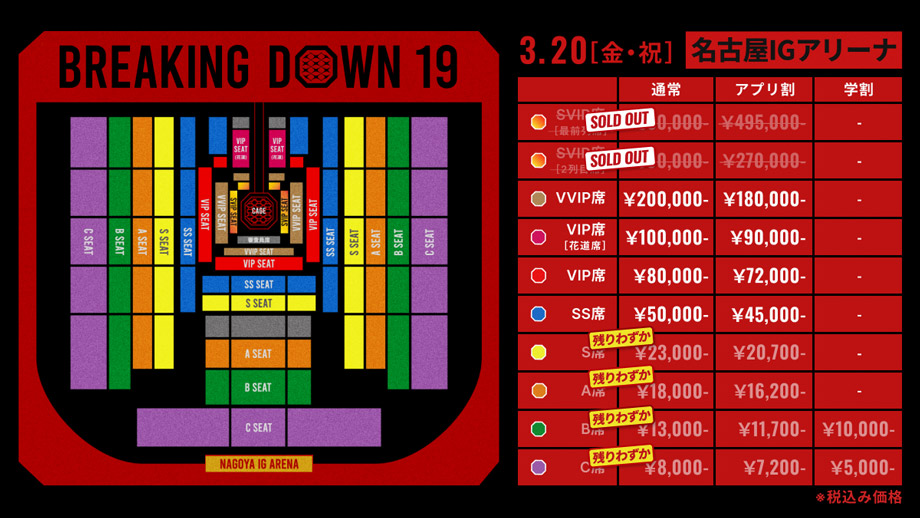

完売席種続出!

残りわずかの席種多数!

↓ 今すぐ会場チケットの詳細を見る ↓

| 席種 | 通常 | アプリ割 | 学割 |

|---|---|---|---|

|

SVIP席 【最前列席】 |

¥550,000- | ¥495,000- | - |

|

SVIP席 【2列目席】 |

¥300,000- | ¥270,000- | - |

|

VVIP席 |

¥200,000- | ¥180,000- | - |

|

VIP席 【花道席】 |

¥100,000- | ¥90,000- | - |

|

VIP席 |

¥80,000- | ¥72,000- | - |

|

SS席 |

¥50,000- | ¥45,000- | - |

|

S席 |

¥23,000- | ¥20,700- | - |

|

A席 |

¥18,000- | ¥16,200- | - |

|

B席 |

¥13,000- | ¥11,700- | ¥10,000- |

|

C席 |

¥8,000- | ¥7,200- | ¥5,000- |

残りわずか

↓ 今すぐ一般販売で購入する ↓

会場チケットを購入する

残りわずか

↓ アプリ割の全席10%OFFで購入する ↓

アプリ限定でお得に購入する

【全席共通特典】

近日公開予定

※中学生以下のみでの入場は禁止しています。中学生以下の方は成人した人の同行が必須となります。

※座席数に限りがありますので、お申し込みはお早めにお願いいたします。

※特典の内容を予告なく変更することがあります。

※暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会的勢力の属する方のご入場を固くお断りいたします。その他、来場にあたって注意事項はRULEの観戦ガイドをご確認ください。

※主催者の都合による大会の中止以外でのお客様の都合によるチケットの変更・払い戻しは、如何なる場合も受付ておりません。出場選手・対戦カードは発表した後に怪我等の理由により変更となる場合がございます。

オンライン観戦チケットのご案内

視聴者投票で試合に参加!

BreakingDownを

スマホやテレビで観戦しよう!

- 独占配信 -

前売り 2,480円

/ 当日 2,980円

\\ どこよりもお得 //

※10日間の無料期間終了後は、VIPプランの年額9,500円がかかります。

※無料期間中にキャンセルされた場合は請求されません。

さらに詳細・特典をCHECK

さらに

アプリ割チケット(新規会員)限定で

アプリVIP会員だけの

豪華コンテンツ

購入する

前売り 2,840円

/ 当日 3,340円

さらに詳細・特典をCHECK

さらに

アプリ割チケット(既存会員)限定で

アプリVIP会員だけの

豪華コンテンツ

購入する

視聴者投票で試合に参加!

BreakingDownを

スマホやテレビで観戦しよう!

BreakingDown LIVE (PPV)では

命をかけた⼤迫⼒の1分間を

⾼画質‧⾼⾳質でお届けします

また、もうひとりの審判として

試合の判定を⾏うことが可能な投票機能を搭載!

更にギフト機能や応援コードの⼊⼒で

選⼿を直接応援できます

1

BreakingDownの公式アプリ「BreakingDown Club」の有料会員なら、前売り3,300円 / 当日3,800円が20%OFFで購入が可能!

アプリをDLしてもっとBreakingDownを楽しもう!

2

あなたの判定が勝敗を決める!

BreakingDown LIVE (PPV)では試合投票機能搭載で、もうひとりの審判として試合の判定を⾏うことが可能です。

あなたの⼀票が試合の勝敗を決めるかも!

3

BreakingDown LIVE (PPV)で好きな選⼿の『応援コード』を⼊⼒し、選⼿を応援しよう!

応援コードの投票数は、今後の大会運営の参考にさせていただきます。

4

配信中に送れる選手へのギフトで、応援の気持ちを伝えよう!

頂いたギフトは選手に還元します。

BreakingDown LIVE (PPV)では著名アーティストのLIVE配信でも使われる最新技術を取り⼊れ、⾼画質‧⾼⾳質で試合をお届け!

現地の熱狂をご⾃宅でそのまま味わえます。

リアルタイムで視聴できなくても⽣配信が終わった後に視聴することが可能!

BreakingDownの熱狂を⾒逃すことはなくなります。

世紀の⼀戦をテレビの⼤画⾯でも楽しむことが可能!

選⼿の熱量あるぶつかり合いを⾒逃さずに視聴しよう!

当⽇の盛り上がりを参加者全員で分かち合える!

臨場感のあるコミュニケーションをお届けします。

BREAKING DOWNでは

各プラットフォームと連携して違法動画の対策と撲滅をしています

2026.3.20 FRI

IGアリーナ(名古屋)

BREAKING DOWNでは

各プラットフォームと連携して違法動画の対策と撲滅をしています

01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 0

01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 0

01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 0

01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 0

01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 0

01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 01:00 0

SNS

TEAM MEMBER

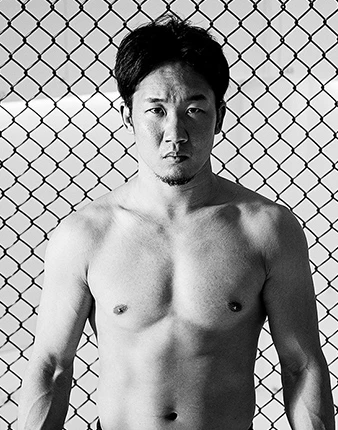

CEO

大会全体のCEOを務めるのは総合格闘家の『顔』であり、登録者312万人※を超えるYouTuberとしても人気を博している「朝倉未来」。

※ 2023年3月現在

総合格闘家

大会全体のCEOを務めるのは総合格闘家の『顔』であり、登録者312万人※を超えるYouTuberとしても人気を博している「朝倉未来」。

※ 2023年3月現在

COO

COOは、国内ヘルスケアアプリNo1のFiNC創業者でBreakingDownの運営全般を担う(株)BACKSTAGE CEOの「溝口勇児」

COOは、国内ヘルスケアアプリNo1のFiNC創業者でBreakingDownの運営全般を担う(株)BACKSTAGE CEOの「溝口勇児」

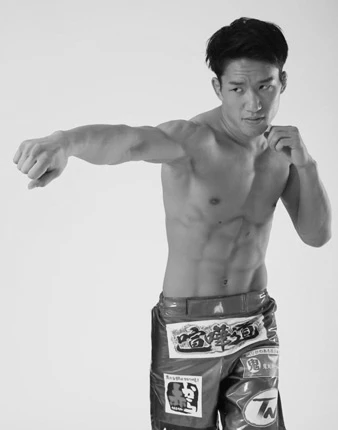

SPECIAL ADVISOR

スペシャルアドバイザーとして、総合格闘家の「朝倉海」「白川陸斗」が参画。審査員やルールメイクなど多方面から大会を支える。

総合格闘家

総合格闘家

スペシャルアドバイザーとして、総合格闘家の「朝倉海」「白川陸斗」が参画。審査員やルールメイクなど多方面から大会を支える。

Q&A

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し、「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメントです。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味をこめた『BreakingDown』の大会名のとおり、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

BreakingDownでは試合の勝敗を公式審判員と視聴者投票により決定する制度を導入いたしました。試合後のジャッジタイムにてどちらが優勢だったかを判断して勝敗決定に参加することができます(投票機能はBreakingDown LIVE限定です。)

さらなる詳細はBreakingDown公式Twitterからお知らせいたします。

公式PPV配信プラットフォーム「BreakingDown LIVE」にて配信を行います。

・BreakingDown LIVE

BreakingDownのオリジナル配信プラットフォームとなります。リアルタイムで試合を視聴するだけでなく、チャットやギフトを通じて選手を応援することが可能です。

【スマートフォン/タブレット】iOS 11.0以降(最新バージョンのSafari / Google Chrome)iPadOS 13(最新バージョンのSafari / Google Chrome)Android OS 5.0以降(最新バージョンのGoogle Chrome)

【パソコン】Windows 8.1(最新バージョンのGoogle Chrome、Firefox)Windows10(最新バージョンのGoogle Chrome、Safari、MS Edge、Firefox)MacOS 10.9以上(最新バージョンのGoogle Chrome、Safari、MS Edge、Firefox)

【通信回線】10Mbps以上の速度の安定したインターネット回線

動画が再生できない場合のチェックポイント

1)推奨視聴環境の確認推奨視聴環境に記載されるOS/ブラウザで再生をお試しください。

2)通信環境の確認Wi-Fi環境下でご覧の場合は、ご自宅にあるデバイスの共有Wi-Fiをオフにして、ご視聴頂くデバイスでのみ視聴する事で回線速度を確保するなど通信環境の整備をお願い致します。スマートフォンでご視聴中の方は4G回線などスマートフォンのLTE回線で再生ができないかも併せてご確認頂き、使用回線の変更もご検討頂けますと幸いです。

3)端末の負荷軽減他のソフトウェアの稼働や長時間の連続稼働により端末の処理負荷が高い場合には、端末を再起動して再生をお試しください。また必要のないタブを閉じる(PC)使用していないアプリを終了する(スマホ)など端末への負荷軽減策もお試しください。

4)端末時刻設定の確認端末内蔵の時計がずれている場合には、正しく時刻を設定して再生をお試しください。

5)セキュリティソフトウェア等の確認ブラウザ上でのプレイヤーの動作や通信を阻害する可能性のあるアンチウィルスソフトウェア等を一時的に無効化して再生をお試しください。

BreakingDown LIVE会員登録ページにアクセスし、メールアドレスやパスワードを入力の上、ご登録ください。

BreakingDown LIVEでは会員登録自体にお金は発生しません。また月額費の請求などもございませんのでご安心ください。

一度BreakingDown LIVEからログアウトしていただき、パスワードリセット(https://bdlive.jp/forgot-password)にて、パスワードをリセットし、再度設定することができます。

オンラインチケットに関しては、クレジットカード、銀行振込、キャリア決済(ドコモ、Softbank)での決済が可能です。ギフトはクレジットカードのみとなります。

【キャリア決済について】

・スマートフォンでご購入の際は、右上に「ポップアップを許可する」画面が出てきますので、許可を押した上で手続きください。その後、キャリア決済の画面が別タブで開きます。・キャリア決済で最後まで決済が完了したら、改めて配信のサイトタブに戻り、支払い完了画面が出ているかご確認ください。その後、「視聴する」ボタンを押せばご視聴いただけます。・まれに決済完了したのにエラーページが出現する場合がございます。その場合、配信のサイトに戻っていただき、支払い完了画面が出ていれば購入が完了したことになります。「視聴する」ボタンを押せばご視聴いただけます。

・通信環境の問題で映像が視聴できなくなったり、サイトの表示がおかしくなった場合は、更新ボタン(リロード)を押していただき、再度ご確認いただけますと幸いです。

・通信環境の問題で起こる現象1. 画面が黒くなりerrorと表示される 2. Waiting for streamと表示される

・上記の現象は、更新ボタン(リロード)を押していただくことで解消されます。

オンラインLIVE観戦を視聴可能なスマートフォン画面をテレビ画面にミラーリングすることは可能です。

※ミラーリングには各種変換ケーブルが必要になります。お持ちのスマートフォン、テレビの機種をご確認の上、各種変換ケーブルをご準備ください。

PC / Mac bookを利用する場合 TVとPCをHDMIケーブルで接続する方法 必要なもの: HDMIケーブル TVの入力切替を行い、準備完了です。HDMIケーブルは別途購入必要となります。

<Apple TVとAirPlayを接続する方法>

必要なもの: Apple TV、PCとAppleTVの両方が接続可能なWi-Fi ネットワーク PCと Apple TVが同じWi-Fiに接続されていることをご確認ください。 メニューバーのAirPlayアイコンをクリックし、Apple TVを選択してください。注意:AirPlayアイコンがメニューバーに表示されない場合、Apple TVが正しく接続されていない可能性があります。TVに映し出されるデスクトップのサイズを変更するには、メニューバーのテレビマークをクリックして下さい。デスクトップのサイズに合わせるには「内蔵ディスプレイをミラーリング」を選択し、TVのサイズに合わせるには「Apple TV をミラーリング」を選択して下さい。

<テレビとクロームキャストを接続する方法>

必要なもの: クロームキャスト/クロームキャストウルトラ/クロームキャスト内臓のテレビ、Chrome 最新バージョン(バージョン 72 以降)、PCとクロームキャストの両方が接続可能なWi-Fi ネットワークPCでグーグルクロームを開き、利用したいクロームキャストデバイスを選択します。タブをキャストします。パソコンでグーグルクロームを開き、配信URLを開きます。ページ右上のその他アイコンMore and then [キャスト] をクリックします。コンテンツを視聴するクロームキャストデバイスを選択します。既にクロームキャストを使用している場合は、コンテンツがテレビに表示されます。

<iPhone / iPadを利用する場合 Digital AVアダプタとHDMIケーブルを接続する方法>

必要なもの: Digital AVアダプタ(Appleアクセサリ) 、HDMIケーブル DigitalAVアダプタとHDMIケーブルを使用し、iPhone / iPadとTVを接続します。iPhone/ iPad上で、「画面ミラーリング」を選択します。注意: iPhone / iPadの製造年や機種により、上記が機能しない場合があります。

<Apple TVを使用する方法>

必要なもの: Apple TV、iPhone / iPadとAppleTVの両方が接続可能なWi-Fi ネットワーク iPhone / iPadとApple TVが同じWi-Fiに接続されていることを確認し、接続して下さい。 Air Playを使用し、Apple TVで視聴します。

<Androidスマートフォンを利用する場合 スマートフォン画面をクロームキャスト/スマートテレビで視聴する方法>

必要なもの: クロームキャスト/クロームキャストウルトラ/クロームキャスト内臓のテレビ、スマートフォンとクロームキャストの両方が接続可能なWi-FiネットワークAndroidスマートフォンとクロームキャストが同じWi-Fiに接続されていることをご確認ください。スマートフォンからGoogle Homeアプリを開きます。視聴したいものを選択します。キャストします。注意: Androidスマートフォン及びクロームキャストの製造年や機種により、上記が機能しない場合があります。

<HDMIケーブルとAndroidスマートフォンで視聴する方法>

必要なもの:Micro USBとHDMIアダプター 、HDMIケーブル MicroUSBとHDMI変換アダプターを経由し、AndroidスマートフォンにHDMIケーブルを接続します。テレビの入力切替をHDMIが接続されているものに設定します。スマートフォンから画面をテレビに放映します。注意: 「DisplayPort Alternate Mode」に対応している機種である必要があります。

<fire TVを使用する方法>

Amazon Fire TV Stickでのご利用に関してですが、スマートフォンからご契約いただき、同一アカウントでログインして視聴していただくと使用可能でございます。視聴に関しては、「Amazon Fire TVのWEBアプリ」からBreakingDown LIVEのログインいただく形となります。また、Amazon Fire TVをテレビに出力いただく際に、HDMIにお繋ぎいただく必要がございます。こちらの設定もよろしくお願いいたします。

チケット一枚に付き1名までとなっております。複数名で来場を希望される際は人数分のチケットをご購入いただけると幸いです。

数量限定とさせていただいておりますので、予告なくオフラインチケットの販売は終了させて頂く場合がございます。お早めのご購入をおすすめします。

会場への持ち込み禁止物や観戦時の禁止事項、安全対策については、RULEに記載の「観戦ガイド」をご確認ください。

選手経由で定価の20%OFFで購入できるチケットになります。

若干数ではありますが、今大会のスポンサー企業も募集しております。下記サイトよりご連絡いただけますと幸いです。

https://backstage.inc/breakingdown/sp

BreakingDownに関するお問い合わせは下記リンクからお願いいたします。

お問い合わせはこちらLOADING